スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

リハビリにかける想い イタリアからの帰る飛行機の中で 長文独白

2018年10月11日

帰りの機内で 2015年3月20日→ 変更2018年5月20日マニラ行き機内で →2018年10月11日高山に戻る車中で

自分自身の学習パターンを客観的に観察し、さらに観察結果を評価コメントしてもらうことが必要と思う。

外部評価は、主観的評価を外部にみてもらうことと、学会や勉強会での発言についての評価をしてもらえば良いだろう。

本来は雑誌に定期投稿できる程度の知恵と知識の集約、具現化が必要であろうがまったくできていない。

自覚は出来ている。反省もしている。恥ずかしい気持ちもある。

毎年学会発表を繰り返すことと、そのための論文の収集と理解、治療とのすり合わせが必須であろう。

3/24日帰国、25日からの勤務では当面疲れ、時差が体に残りなかなか進めることも難しいかもしれない。

でも進めていくことが使命であることはなぜか強く自分自身に染み込んでおり、

自明の論理として、納得出来ている。

ビラミアッリと現状の差異は差異と呼ぶには大きすぎる。

かろうじて言えることは治療のための場所と時間と患者と治療?

しようとしている者がいるということである。

パンテ先生も他のメンバーもいっているように、

治療に関する情熱と科学的探求をやめることはたやすい。

しかしながら、その情熱を形にすべくこの職業についたわけで、

いやなら他の仕事をすべきなのである。

しかしサラリーマン的といおうか、

日々の労働として、作業としての訓練?にとどまっている者があまりに多い。

自身の探求に対する情熱が冷めたときが辞めどき、食べていくための別の方法論、

治療でないマッサージ、行為の改善を目的としないエステティックであれ、

そのような方向にいくことになるのであろう。

※決してそれらの手技をけなしているのではなく、行為の改善に対して

慰安とリラックスということのみを考えるのは単純すぎるということの想いの表明です。

それらに機能を求め、行為の改善につながるのであればそれは治療と呼びます。

あと7年つまり60歳までは頑張りたい。

どこまでのことができるかはわからないが、ここ一年で近接領域の論文を読み込み、

来年の学会発表を行うこと、さらには勉強会を毎月行うことをまず目標にしよう。

継続は力なり。

高山での勉強会については、なんとか2ケ月に1回の開催ができるようになってきた

シラバスの初回編はできた。10月中に他職種会議も企画している

他の施設や、看護部、医師?にも声をかけるべきか。行い方については逐次相談していく。

学問としての興味深さ、治療に結びつく有用性、そして誰もが行い得る客観性ー科学的側面、

治療者の創意と工夫を生かし得る芸術性、

セラピストは治療者であるとともに、科学者であり、共感と感動を生む芸術家であるべき。

治療の方法に十分な科学的背景をおき、教師であり、哲学者、芸術家たり得る、

それが与えられるとは、なんとしあわせなことか?

責任を十分に感じられる謙虚さと人間性があれば、

学んでいこうとするその方向に水が流れるように、源流が大河になるように技術は広がっていくだろう。

水の流れを止めるのは何か?

冬の寒さで凍りつく、つまりは変化を恐れる心か?

はたまた暑い砂漠で瞬時に蒸発してしまう、考えることを許さないほどの環境の過酷さか?

会長が言ったように、これを解決するのが時間ーつまりは継続であり、

1を2、3としていこうとする意思の継続になるのだろう。

宇宙に出て、他の彗星から物を持ち帰ったハヤブサのように

意志を集中していく仕組みを考えるべきなのだろう。

自分を甘やかしてはいけない。治らないのではなく、常に治せていないことを自覚し、

患者に最良を提供出来ていないことに恥じ入る謙虚さを持ちたい。研究は終わらない。

反省と向上を目指して磨いていくこと、諦めずに10年頑張ろう。

それが行うべきことだと心から思えている。

まず自分から!時間は有限であることを感じ取り、

できる最良を行うが、協力せねば出来ないことも確かである。

目標を設定し、最短の道を探そう。それが患者さんにとって最良の道になるのだから。

手のリハビリ

2018年10月11日

片麻痺の手は握り込みやすくなり

スムーズに開くことが難しくなることが多いですね

体のどこに力を入れても

肘と手首と手指が一緒に曲がってしまい伸びにくい

伸張反射の異常・原始的運動パターンの出現などと難しい

説明がなされたりしますが、

要するにどうやって動かしやすくするの?

その一つの解決提案が、

人の手による介助によるう動作(川平法)であり

それを低周波電気刺激により実現しようとするものが

IVIS(アイビス)をはじめとする機器類でもあります。

どの手法が最大の効果を発揮しているのか?

その効果測定の論文を見つけることが

治療家として必要であります

でも効果のありそうなことは試してみる!

という考え方の元に、

チャレンジするためにIVIS他の機器を導入しています

より長い時間、ご自分の段階に合わせての自主トレを行う

そのための機器でもあります

ひまわりHP

http://dayhimawari83.wixsite.com/himawari

スムーズに開くことが難しくなることが多いですね

体のどこに力を入れても

肘と手首と手指が一緒に曲がってしまい伸びにくい

伸張反射の異常・原始的運動パターンの出現などと難しい

説明がなされたりしますが、

要するにどうやって動かしやすくするの?

その一つの解決提案が、

人の手による介助によるう動作(川平法)であり

それを低周波電気刺激により実現しようとするものが

IVIS(アイビス)をはじめとする機器類でもあります。

どの手法が最大の効果を発揮しているのか?

その効果測定の論文を見つけることが

治療家として必要であります

でも効果のありそうなことは試してみる!

という考え方の元に、

チャレンジするためにIVIS他の機器を導入しています

より長い時間、ご自分の段階に合わせての自主トレを行う

そのための機器でもあります

ひまわりHP

http://dayhimawari83.wixsite.com/himawari

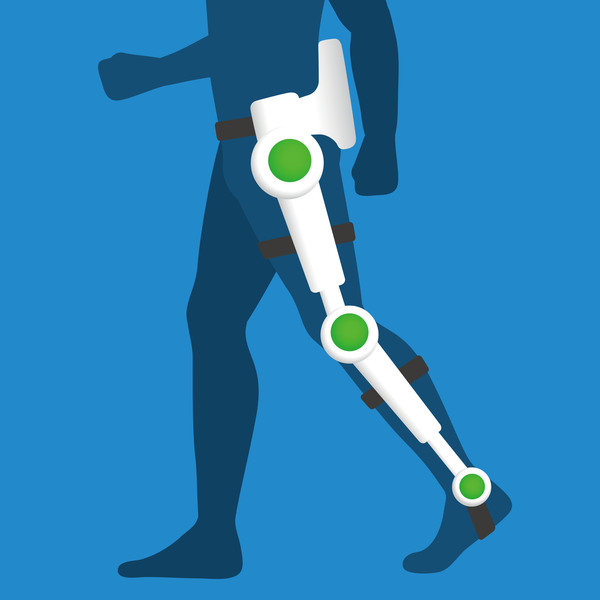

歩き方を教える仕事? =理学療法士?

2018年10月11日

どうやって歩いているか?なんて考えることはありませんよね?

でもどうやると歩きやすいか?ということは自分で試してみることもできます。

振り抜いて前に出そうとする足を

膝の力をすっと抜いて降り出せば

振り子の原理で足は前に出ますね

でも膝が曲がらないとどうなるでしょう?

そう・・・・歩きにくいですね?

この膝が曲がらない この原因をしっかりととらえ

振り抜く膝を一瞬のタイミングで緩めつつ振り抜く

実はとても精密な制御をしているんですね!

だから歩くロボットを作ることが難しいんです!

リハビリデイサービスひまわりHP

http://dayhimawari83.wixsite.com/himawari

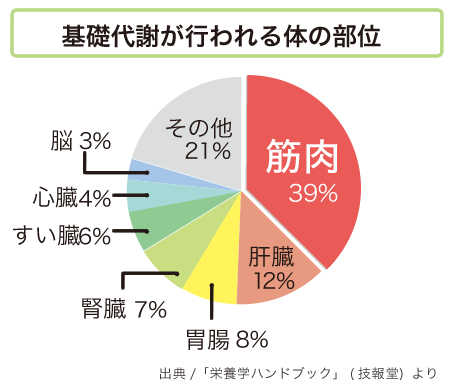

筋力と筋肥大について

2018年10月09日

転倒防止・なめらかに動くことができる

これらは筋力をアップすることだけでできるわけではありません

筋力はもちろん必要ですが

・運動のイメージをしっかりともてること

・動きからのフィードバックをしっかりと感じ取ること

・全身をバランスよく使うこと

・非合理的な反射運動を避けること

などがあります

運動意図は、何回も繰り返すうちに小脳に格納され

無意識化の運動となっていきます。

どうやって運動習熟を達成するのか?

段階的かつ、漸進的に上達をはかるための知識と経験

これで人それぞれに違う方法で

最善の状態に達すること

その前に自分の体をなんとかせにゃーーーというわけで

ダイエット&トレーニング中です

以下から記事を転載させていただきました

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/shintai-kenkou/kinryoku-kyouka.html

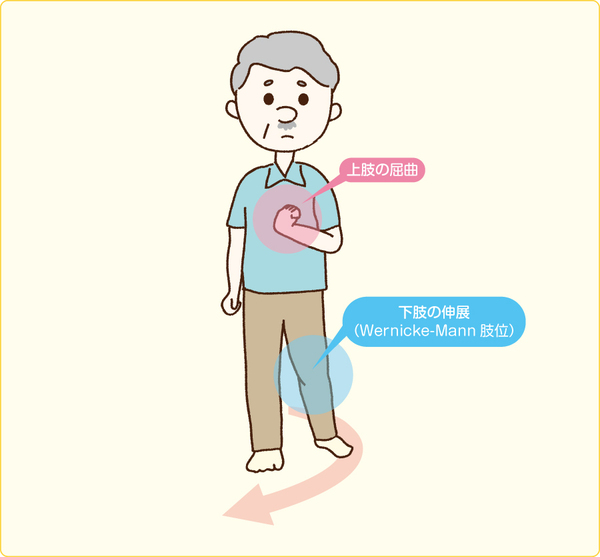

感じることができるかどうか? 上肢のリハビリで

2018年10月08日

脳卒中片麻痺の上肢のリハビリの練習についてです

脳卒中片麻痺では

力が入ると

ひじがまがってしまい、手首を曲げ、手指を握りこんでしまいがりになりますね。

このとき、どうやってこれらを緩め、使いやすくする練習をするのでしょうか?

①がんばってうごかす

②ストレッチして柔らかくする

③ひじや手・手首がどうなっているのかを目を閉じて感じる

①と②は良く行われていますね・・・

でも③の方法でも関節を緩め、滑らかな動きに近づけることができる場合もあります。

その理由は、『伸張反射』という生理学的な反応の抑制効果にあります

脳から下降する信号が、この伸張反射を制御しているのですが、

脳卒中による障害によって、信号での制御が上手く行われなくなり

伸張反射の暴走とでもいう状態が発生することがあります

つまり曲げたくない肘が曲がったり、開きたいのに握りこんだり・・・・

伸張反射の制御という生理学的概念を用いて治療を行えないか?

そのような方法の一つが、その部位をしっかりと感じ、どうなっているのかを判別しようとする訓練になります

よろしかったらぜひ体験にいらしてください。

https://rehabilidayhimawar.wixsite.com/stroke-reha

脳卒中片麻痺では

力が入ると

ひじがまがってしまい、手首を曲げ、手指を握りこんでしまいがりになりますね。

このとき、どうやってこれらを緩め、使いやすくする練習をするのでしょうか?

①がんばってうごかす

②ストレッチして柔らかくする

③ひじや手・手首がどうなっているのかを目を閉じて感じる

①と②は良く行われていますね・・・

でも③の方法でも関節を緩め、滑らかな動きに近づけることができる場合もあります。

その理由は、『伸張反射』という生理学的な反応の抑制効果にあります

脳から下降する信号が、この伸張反射を制御しているのですが、

脳卒中による障害によって、信号での制御が上手く行われなくなり

伸張反射の暴走とでもいう状態が発生することがあります

つまり曲げたくない肘が曲がったり、開きたいのに握りこんだり・・・・

伸張反射の制御という生理学的概念を用いて治療を行えないか?

そのような方法の一つが、その部位をしっかりと感じ、どうなっているのかを判別しようとする訓練になります

よろしかったらぜひ体験にいらしてください。

https://rehabilidayhimawar.wixsite.com/stroke-reha

食事と基礎代謝について

2018年10月08日

月~金曜日は、

食事による摂取カロリーを2400Kcal程度に制限して

糖質・タンパク質・脂質のバランスを、

タンパク質・脂質中心にしています。

いわゆる低糖質ダイエットといわれるものですが、

競技者ではないので、

自身の体脂肪率を減らし筋肉量を減らさないで、

きちんと基礎代謝を維持しながらのダイエットをすることにしました。

現在体重76.1kgですが、なんとか年末までに70kgを切れないか?

(心の中で無理無理・・・という声がしていますが)

体脂肪率20%以下にしたいと思っています。

年齢53となり、おしりと腹筋のゆるみが気になるようになってきました。

腰痛予防、姿勢維持、そしてこれからもしっかりと働くためにも

自分自身を今一度整えて 再出発したいと思います。

といいつつも友人知人との晩御飯が目白押し…なのですが・・・・

リハビリブログですが自分自身はきちんとダイエット・勉強・友人/家族との交流

それらのバランスをとっていきたいと思っています。

麻痺側の脚を振り回してしまいがちになりませんか?

2018年10月07日

脳卒中片麻痺の歩行ではどうしても麻痺側の脚を振り回すいわゆるぶん回し歩行になりがちです。なぜ外側から脚を振り回すことになるのでしょうか?

いくつかの現象がそこに隠れています

1)足先が下がってしまうので大きく膝をあげないと怖い

2)膝を曲げにくいので外側から回さないと

足先が引っかかってしまう

3)そうしないと怖いから・・・

それらの原因をしっかりと分析し、

できることから改善していくことで

歩行そのものの改善を図ることができる場合もあります。

麻痺側の脚は振り抜く時に膝はどのようになっているでしょうか?

練習はいきなり外でせず、何かにつかまって安全を確保して行いましょう

歩くことは、支えるー振り抜くの連続です

ひとつひとつのフォームを

わかりやすく改善する意識化が

最初の手がかりになることが多いです

どうやって練習すれば良いかわからない方

よかったら見学に来てみてくださいね

専門の療法士達8名が対応いたします

片麻痺歩行のイラストは以下から転載させていただきました

https://www.kango-roo.com/sn/k/view/2438

http://dayhimawari83.wixsite.com/himawari

はじめまして! 初回投稿のご挨拶です

2018年10月07日

2015年8月にリハビリデイサービスひまわり高山店をOPENさせていただきました。

現在ご利用者300名近くにご利用いただいております。

理学療法士として、脳卒中片麻痺のリハビリをなんとかせにゃいかん!と思い

東京に行き、大阪に行き、イタリアまで飛んでいき、それらの方法を自分でやってみよう!

そう思っての開業でした。

病院の中では日数制限があり、180日を最長としてなかなか生活全般までの伴走が難しいのが現状

ゆっくりとではありますが、回復に向かって年単位で伴奏させていただけるリハビリを志し

さらには、最新の論文や知見をやややんちゃに取り入れていけるようにしています。

このブログをキッカケに地域の皆様との連携を深め、

地域包括ケアシステムの一員として

地域のお役に立てる

皆様に元気になっていただけるサービスを より良いものにしていければと思います。

店主敬白

ひまわりHP

http://dayhimawari83.wixsite.com/himawari