スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

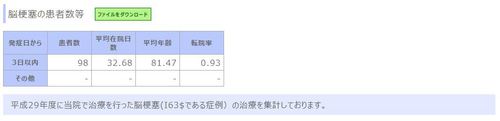

高山日赤+久美愛厚生病院+飛騨市民病院 脳梗塞の患者数推測

2018年10月27日

日赤156+久美愛98≒254人ということでしょうか?

これを証明する検算数値はどうみたらよいのでしょうか?

一体どれくらいの方が発症され、どのくらいのコストがかかり、

リハビリによる改善でどうメリットがあがっているのか?

まずはネットでデータの確認したいと思います・・・

高山赤十字病院 病院公開情報 H29より

http://www.takayama.jrc.or.jp/byouinshihyou/H29TakayamaByoinshihyo/H29TakayamaByoinshihyo.html

久美愛厚生病院 病院情報公開 H29より

http://www.kumiai.gfkosei.or.jp/template_H30.html

健康高山21より

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/710/kenkou_takayama_21_2nd.pdf

飛騨市民病院ーーー病院公開情報がみあたらず・・・

健康高山21資料 H25

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/710/kenkou_takayama_21_2nd.pdf

第2期高山市保健事業計画実施計画(データヘルス事業)H30~35

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/613/zenbun.pdf

これを証明する検算数値はどうみたらよいのでしょうか?

一体どれくらいの方が発症され、どのくらいのコストがかかり、

リハビリによる改善でどうメリットがあがっているのか?

まずはネットでデータの確認したいと思います・・・

高山赤十字病院 病院公開情報 H29より

http://www.takayama.jrc.or.jp/byouinshihyou/H29TakayamaByoinshihyo/H29TakayamaByoinshihyo.html

久美愛厚生病院 病院情報公開 H29より

http://www.kumiai.gfkosei.or.jp/template_H30.html

健康高山21より

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/710/kenkou_takayama_21_2nd.pdf

飛騨市民病院ーーー病院公開情報がみあたらず・・・

健康高山21資料 H25

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/710/kenkou_takayama_21_2nd.pdf

第2期高山市保健事業計画実施計画(データヘルス事業)H30~35

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/613/zenbun.pdf

高山市の人口 2040年まで

2018年10月26日

①総人口の推移と将来推計

高山市第八次総合計画の策定時に、本市が独自に行った将来人口の推計によると、

総人口は今後も減少を続け、平成 52(2040)年には、69,437 人となり、

平成 22(2010)年と比較して約23,000 人の減、

割合にして約 25%の急激な人口減少が予測される。

②年齢3区分別人口の将来推計

年少人口では、平成 22(2010)年の 13,269 人が平成 52(2040)年には 8,689 人と、

30 年間で4,580 人減少し、全人口に占める割合は 14.3%から 12.5%まで低下すると予測される。

生産年齢人口では、平成 22(2010)年の 54,425 人が平成 52(2040)年には 33,666 人と、30 年

間で 20,759 人減少し、全人口に占める割合は 58.7%から 48.5%まで低下すると予測される。

高齢者人口では、平成 22(2010)年の 25,053 人から、団塊の世代(平成 22(2010)年現在:61~

63 歳)がすべて高齢者となる平成 27(2015)年~平成 32(2020)年頃に約 28,600 人のピークに達し、

その後、平成 52(2040)年では 27,082 人まで徐々に減少すると予測される。

総人口の減少に加え、このような年齢区分別の人口構成の変化は、社会保障経費などの本

市の財政や市内の経済活動、地域コミュニティなど、幅広い分野に影響を及ぼすことが考えられ

る。

③労働力人口への影響

平成22(2010)年の本市の労働力率3を用いて、平成52(2040)年までの本市の労働力人口4を

推計した結果である。平成 22(2010)年の本市の労働力人口は 51,362 人であるが、平成 52

(2040)年には 31.3%減少し、35,284 人と推測される。

神岡町 シルバー教室の講師を務めさせていただきました

2018年10月25日

今日は、介護予防について神岡町でシルバー教室の

講師を務めさせていただきました。

70名近い皆様にご参加いただき、お話をさせていただきました。

神岡町の人口動態

高齢化への対応として自助・互助 そして共助・公助

さらにはわかりやすく行いやすい体操を

冊子のご提供は岐阜県理学療法士会にいただけました。

教室を通じて、お体のお困りごと、住宅のお困りごと

様々なことを通じて皆様の元気づくりのお役に少しでもなれば幸いです。

お招きいただきました、飛騨市教育委員会様ありがとうございました!

理学療法士のできること お気軽にご相談ください

2018年10月21日

地域包括ケア推進リーダー導入研修

2018年10月21日

シルバーリハビリ体操

2018年10月20日

茨城県で大成功している体操です

何のためにどこの筋肉を使って、どうやって動いているか?

その指導士さんを、時間をしっかりとかけて、

解剖・運動学(108項目)まで含み

知的好奇心をきっちりと満足していただけるようにして

自分だけが理解するのではなく

他の高齢者にお伝えすることができるようにする講義もある

受講時の年齢 60歳以上

平均年齢は65〜66歳!

取り掛かりだけ理学療法士等があるものの、後は高齢者がお互いに教える

そのような仕組みになっています。

EーSAS 高齢者のイキイキとした地域生活づくりを支援するアセスメントセット

2018年10月20日

http://jspt.japanpt.or.jp/esas/

E-SAS(イーサス)とは(公社)日本理学療法士協会が、

厚生労働省から平成17年度~19年度に「老人保健事業推進等補助金事業」の4交付を受け、

多くの会員の方のご協力得て開発したアセスメントセットです。

E-SASは介護予防事業「運動器の機能向上」の効果を、

筋力やバランスといった運動機能のみによって評価するのではなく、

参加者(高齢者)が活動的な地域生活の営みを獲得できたか、

という視点から評価することをねらったアセスメントセットです。

言い換えると、参加者(高齢者)が地域で活動的な生活を行っていくために

必要とされる様々な要素を明確にするためのアセスメントセットです。

E-SASにおいて工夫している点は、

「運動機能」に加えて「高齢者のイキイキとした地域生活づくり」を目指した

心理社会的な概念および生活空間に着眼し、実践的ツールとして構成したところです。

「イキイキとした地域生活」が障害の予防や重度化予防のための鍵であることを、

参加者とその家族、介護予防に関わるすべてのスタッフにわかりやすく見せてくれます。

E-SAS(イーサス)とは(公社)日本理学療法士協会が、

厚生労働省から平成17年度~19年度に「老人保健事業推進等補助金事業」の4交付を受け、

多くの会員の方のご協力得て開発したアセスメントセットです。

E-SASは介護予防事業「運動器の機能向上」の効果を、

筋力やバランスといった運動機能のみによって評価するのではなく、

参加者(高齢者)が活動的な地域生活の営みを獲得できたか、

という視点から評価することをねらったアセスメントセットです。

言い換えると、参加者(高齢者)が地域で活動的な生活を行っていくために

必要とされる様々な要素を明確にするためのアセスメントセットです。

E-SASにおいて工夫している点は、

「運動機能」に加えて「高齢者のイキイキとした地域生活づくり」を目指した

心理社会的な概念および生活空間に着眼し、実践的ツールとして構成したところです。

「イキイキとした地域生活」が障害の予防や重度化予防のための鍵であることを、

参加者とその家族、介護予防に関わるすべてのスタッフにわかりやすく見せてくれます。

介護予防推進リーダー研修のご案内 療法士三教会主催

2018年10月20日

本日明日と介護予防に関する

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の教会主催ですが

リハ専門職中心ではありますが

地域でどのように推進を図っていくのかという基本をまとめる

地元のお役に立つにはどうしていくことが良いのか?

それを学んでいく研修です

地域包括ケアシステム ってなに??

2018年10月17日

わかるようで よくわからない?

助け合ってがんばらんけな?

そんでもって楽しく皆でやらんけな?

そういうことをまとめるとこういうシステムになるのかな?と思います。

ちょっとずつお互いに助け合えるところを補い合えれば・・

あれこーわいさーー たすかるなあ あんと

そういうことだと思っています

地域包括ケアシステムの実現へ向けて

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。

65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており(国民の約4人に1人)、

2042年の約3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています。

このような状況の中、団塊の世代(約800万人)が75歳以上となる2025年(平成37年)以降は、

国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。

このため、厚生労働省においては、2025年(平成37年)を目途に、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、

地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/

PDF 今後の高齢者人口の見通し[224KB]

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-1.pdf

PDF 介護保険制度を取り巻く状況[666KB]

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-2.pdf

PDF 地域包括ケアシステムの5つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」[140KB]

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-3.pdf

助け合ってがんばらんけな?

そんでもって楽しく皆でやらんけな?

そういうことをまとめるとこういうシステムになるのかな?と思います。

ちょっとずつお互いに助け合えるところを補い合えれば・・

あれこーわいさーー たすかるなあ あんと

そういうことだと思っています

地域包括ケアシステムの実現へ向けて

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。

65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており(国民の約4人に1人)、

2042年の約3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています。

このような状況の中、団塊の世代(約800万人)が75歳以上となる2025年(平成37年)以降は、

国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。

このため、厚生労働省においては、2025年(平成37年)を目途に、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、

地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/

PDF 今後の高齢者人口の見通し[224KB]

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-1.pdf

PDF 介護保険制度を取り巻く状況[666KB]

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-2.pdf

PDF 地域包括ケアシステムの5つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」[140KB]

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-3.pdf

多職種連携

2018年10月15日

脳卒中のリハビリに限らず、

病院入院中から、病院内の療法士さんと連携し

ケアマネさんの取りまとめのもと

退院後の計画を一緒に考え、

関係する皆で知恵を集めて

お医者さんに万が一の対応を常にバックアップをもらいつつ

環境整備・ヘルパーさん・訪問看護・薬剤師さん・・・

そして何よりご家族

ご自宅での生活を望まれる方の

サポートを行っていける体制をつくっていく

チームでの対応がカギをしめるのです!