スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

教える人が一番深い学びを得る 感謝!

2018年10月29日

講演会を行わせていただき、

いろいろなセミナーを主催させていただき

会合にて発表の場をいただく

ありがたいことです

皆様のお時間をいただいてお話を聞いていただく

そして自身の学びが深くなっていく

感謝感謝 また 感謝!

---------------------------------------------------------------------------------------

グラフィックデザイナーの原研哉さんは、『デザインのデザイン』の中でこう言っています。

―――「デザイナーは受け手の脳の中に情報の構築を行なっているのだ」と。

デザイナーに限らず、何か教えようとする人は、

その教えを受ける人の脳の中に“理解”という建築を行わねばなりません。

人に何かを教えるとき、一番成長できるのは教える本人です。

だから、知識や技能は、自分一人に閉じずに、どんどん人に教えてあげるのがよい。

この記事にしてもそうです。この記事によって一番学んだ人は誰でしょう?───そう、筆者である私です!

https://globis.jp/article/5149

豚足に憑依された腕 本日の講演会の先生です(本田慎一郎先生)

2018年10月28日

内容紹介

こんな臨床があるなんて!

まるで謎解きのようなおもしろさ!

片麻痺、半側空間無視、嚥下障害、失語、失行、失調、慢性疼痛…

セラピストにとってヒント満載の、真剣にして濃密な臨床の記録。

セラピストにとって、患者さんを治したいという思いと治療ができるということとの間には、時に大きな壁が立ちふさがります。

しかし著者は、治療を諦めることはありません。試行錯誤しながら、その患者さんと共に臨床をつくりあげ、結果を出し、しかし反省点は次に生かすという形で日々臨床に臨みます。

本書はさまざまな障害の患者さんの「治療」を、一貫した治療理論に依拠して行ってきた一人のセラピストによる記録です。

著者の臨床は、脳科学を柱として認知心理学、教育学、言語学、現象学など人間を理解するための多くの学問の精華を選りすぐり障害の治療(リハビリテーション)という観点に立って構築された認知神経リハビリテーションの理論に拠っています。

そこに足場を置くことで、これまでどちらかといえばそれぞれの対応をされてきたさまざまな障害について共通の論理性をもって病態分析をし、一人一人の患者さんに対する、まさにオーダーメイドといえる治療を組み立てていきます。

リハビリテーションでは従来から詳しく行われてきた外部観察・動作分析はもちろん、主に患者さんとの対話(患者の記述)から本人の経験している世界(内部観察)の意味を推し量り理解しようとすることによって、一体なにが起きていて、なぜそうなるのかと不思議に思う理由を求め、関連知見の助けを借り、治療の糸口を見つけていくのです。

何を見て、何を聴き、どう病態を捉え、いかに治療を組み立てるか。試行錯誤の様子や転機をもたらす患者さんとのやりとり、治療仮説の検証まで、その思考(治療)過程が丁寧に記されています。

著者の思考過程、臨床の展開は謎解きのようなおもしろさがあり、患者さんの確かな変化(機能回復)がその治療の方向性の適切さを物語っています。本書の臨床風景は、これまでにない「高次脳機能障害の治療」であり、患者さんが望みうる現在であり明日でもあります。そしてこれは治療の記録であると同時に、一人一人の個性溢れる患者さんの物語でもあります。

「治療」を諦めない、共に歩むすべてのリハビリテーションセラピストに読んでいただきたい画期的な一冊です。

タグ :リハビリ

やってみよう!WANIMA !

2018年10月27日

https://youtu.be/UzMamUEdlMI

https://www.uta-net.com/movie/224538/

正しいより 楽しい

楽しいより 面白い

やりたかったことやってみよう

失敗も思い出

はじめよう やってみよう

誰でも最初は 初心者なんだから

やったことないことも やってみよう

https://www.uta-net.com/movie/224538/

正しいより 楽しい

楽しいより 面白い

やりたかったことやってみよう

失敗も思い出

はじめよう やってみよう

誰でも最初は 初心者なんだから

やったことないことも やってみよう

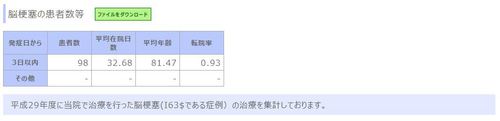

高山日赤+久美愛厚生病院+飛騨市民病院 脳梗塞の患者数推測

2018年10月27日

日赤156+久美愛98≒254人ということでしょうか?

これを証明する検算数値はどうみたらよいのでしょうか?

一体どれくらいの方が発症され、どのくらいのコストがかかり、

リハビリによる改善でどうメリットがあがっているのか?

まずはネットでデータの確認したいと思います・・・

高山赤十字病院 病院公開情報 H29より

http://www.takayama.jrc.or.jp/byouinshihyou/H29TakayamaByoinshihyo/H29TakayamaByoinshihyo.html

久美愛厚生病院 病院情報公開 H29より

http://www.kumiai.gfkosei.or.jp/template_H30.html

健康高山21より

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/710/kenkou_takayama_21_2nd.pdf

飛騨市民病院ーーー病院公開情報がみあたらず・・・

健康高山21資料 H25

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/710/kenkou_takayama_21_2nd.pdf

第2期高山市保健事業計画実施計画(データヘルス事業)H30~35

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/613/zenbun.pdf

これを証明する検算数値はどうみたらよいのでしょうか?

一体どれくらいの方が発症され、どのくらいのコストがかかり、

リハビリによる改善でどうメリットがあがっているのか?

まずはネットでデータの確認したいと思います・・・

高山赤十字病院 病院公開情報 H29より

http://www.takayama.jrc.or.jp/byouinshihyou/H29TakayamaByoinshihyo/H29TakayamaByoinshihyo.html

久美愛厚生病院 病院情報公開 H29より

http://www.kumiai.gfkosei.or.jp/template_H30.html

健康高山21より

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/710/kenkou_takayama_21_2nd.pdf

飛騨市民病院ーーー病院公開情報がみあたらず・・・

健康高山21資料 H25

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/710/kenkou_takayama_21_2nd.pdf

第2期高山市保健事業計画実施計画(データヘルス事業)H30~35

http://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/613/zenbun.pdf

悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである

2018年10月27日

悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである

アランというフランスの哲学者・教師の一節

悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意志によるものである

彼は本名をエミール=オーギュスト・シャルティエといい、

第一次世界大戦中に従軍経験も持つ。この言葉は彼の著書『幸福論』で有名な一節だ。

さらに彼はこう説明する。

ほんとうを言えば、上機嫌など存在しないのだ。

気分というのは、正確に言えば、いつも悪いものなのだ。

だから幸福とはすべて、意志と自己克服とによるものである。

行動!

考えるけれど

考えすぎて動かないということはしません

やってみて少し動いてみてから結果を予測して

その先の計画を練り直してまた動きます

環境に適応する能力こそが

自分自身の力 生き抜く力だと思っています。

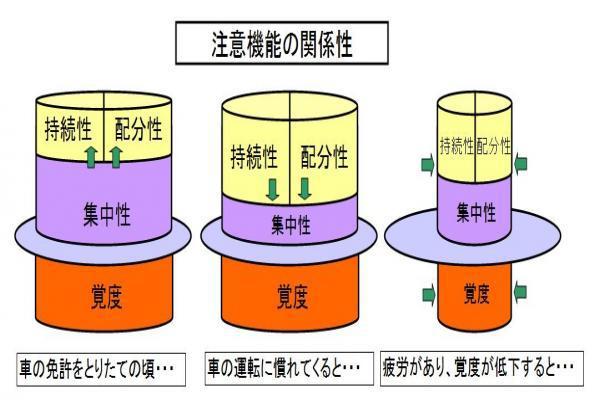

注意機能 について

2018年10月26日

注意という機能についてわかりやすい図があったので転記します。

以下注意機能についての様々なHPをまとめてみました。

認知機能と注意機能

http://cogniscale.jp/function/attention/

高次脳機能障がいの理解と支援のためにー理解編ー(PDF : 1.32 MB)

https://toda-hp.jp/wp-content/uploads/2017/01/20121229-144538-8034.pdf

注意障害の症状例 - 高次脳機能障害.net

http://koujinou.net/kind/chui.php

障害による症状なのかーーもともとの性格なのか?

ご本人はもとより、ご家族が障害をうけた方の理解をし

お互いが理解しあえるようにお手伝いをしていくこと

低下した機能をどのように最適化することができるか

これらを分析していくことの重要性がわかります。

おもな 『脳の障害』を引き起こす原因

2018年10月26日

脳の機能をしるためには、脳が障害をうける原因をしることも大切です。

原因によって、どのように障害を受けるかの推測がたてやすくなり、

その障害に対してどのようにリハビリを進めるかの指針が立てやすくなります

みんなでわかる高次脳機能障害

生活を立て直す

脳のリハビリ 注意障害編

中島恵子(平成帝京大学大学院教授 臨床心理学研究科教授)

保育社 2012.7 より

注意するということは、

一つの機能のように思われることなのですが

機能を分解すると、以下のように分けることができます。

それぞれの機能を評価することで、その低下した部分に特化した訓練ーリハビリ

を行うことがやりやすくなります。

①続けられる力(注意の持続)

②見つけられる力(選択的注意)

③同時に見つけられる力(同時処理)

④変えられる力(注意の転換)

原因によって、どのように障害を受けるかの推測がたてやすくなり、

その障害に対してどのようにリハビリを進めるかの指針が立てやすくなります

みんなでわかる高次脳機能障害

生活を立て直す

脳のリハビリ 注意障害編

中島恵子(平成帝京大学大学院教授 臨床心理学研究科教授)

保育社 2012.7 より

注意するということは、

一つの機能のように思われることなのですが

機能を分解すると、以下のように分けることができます。

それぞれの機能を評価することで、その低下した部分に特化した訓練ーリハビリ

を行うことがやりやすくなります。

①続けられる力(注意の持続)

②見つけられる力(選択的注意)

③同時に見つけられる力(同時処理)

④変えられる力(注意の転換)

神岡町 シルバー教室の講師を務めさせていただきました

2018年10月25日

今日は、介護予防について神岡町でシルバー教室の

講師を務めさせていただきました。

70名近い皆様にご参加いただき、お話をさせていただきました。

神岡町の人口動態

高齢化への対応として自助・互助 そして共助・公助

さらにはわかりやすく行いやすい体操を

冊子のご提供は岐阜県理学療法士会にいただけました。

教室を通じて、お体のお困りごと、住宅のお困りごと

様々なことを通じて皆様の元気づくりのお役に少しでもなれば幸いです。

お招きいただきました、飛騨市教育委員会様ありがとうございました!

人生 100年 とすると?

2018年10月25日

2007年生まれの子たちが50%の確率で達する寿命は?

なんと107歳 という統計があります。

※Human Mortality Database , University of California ,

barkeley(USA)and max Planck institute for Demmogreafic research(Germany)

60歳で定年、以後は隠居生活!という人生設計から

60歳で定年?(一つ目)ちょっと休んで

80歳まで二つ目の仕事・・・

そして

100歳までご隠居生活

そうすると仕事生活が

最初に22-60まで約40年

次の仕事で20年の合計60年!

それでもって引退後の生活が20年

そうすると仕事生活の収入の半分を目標とすると

仕事でのたくわえは、6分の1を貯蓄に回せばよいことになります

(年金はゼロと計算し、5割の生活費の潤いとして付加するとして)

このような試算がでてくるということは

高齢化に伴う、社会の維持が必須になるであろうという前提があります

丁寧かつ詳細に検討をすすめなくてはいけませんg

きっとそうなっていく・・・ことが人口問題を読み解くと

方向性として予測される!

そんな気がしています!

そんなに働けるかい!

という怒りの声がきこえてきますが

きっと大丈夫!

科学技術の進歩で、AIが助けてくれる・・病気の根絶に向かう

体力維持にもっともっと効率的かつ根源的な手法が開発される

そして、楽しい世の中にきっとできる!(楽観)

皆でどうしていくかを考えて協力する!

これが地域包括ケアシステムでもあります

なんと107歳 という統計があります。

※Human Mortality Database , University of California ,

barkeley(USA)and max Planck institute for Demmogreafic research(Germany)

60歳で定年、以後は隠居生活!という人生設計から

60歳で定年?(一つ目)ちょっと休んで

80歳まで二つ目の仕事・・・

そして

100歳までご隠居生活

そうすると仕事生活が

最初に22-60まで約40年

次の仕事で20年の合計60年!

それでもって引退後の生活が20年

そうすると仕事生活の収入の半分を目標とすると

仕事でのたくわえは、6分の1を貯蓄に回せばよいことになります

(年金はゼロと計算し、5割の生活費の潤いとして付加するとして)

このような試算がでてくるということは

高齢化に伴う、社会の維持が必須になるであろうという前提があります

丁寧かつ詳細に検討をすすめなくてはいけませんg

きっとそうなっていく・・・ことが人口問題を読み解くと

方向性として予測される!

そんな気がしています!

そんなに働けるかい!

という怒りの声がきこえてきますが

きっと大丈夫!

科学技術の進歩で、AIが助けてくれる・・病気の根絶に向かう

体力維持にもっともっと効率的かつ根源的な手法が開発される

そして、楽しい世の中にきっとできる!(楽観)

皆でどうしていくかを考えて協力する!

これが地域包括ケアシステムでもあります

多職種連携とは??

2018年10月24日

http://truecolorsjapan.jp/for-helpers/ipe/

多職種連携に求められるコンピテンシー

多職種連携に必要なコンピテンシー(能力)は、次のような領域があるとされています

他のコンピテンシーを支持する基盤となる2つのコンピテンシー

クライエント・家族・コミュニティを中心としたケア

職種間のコミュニケーション

多職種連携を目標として相互に統合される4つのコンピテンシー

各職種の役割の明確化

チーム機能の理解

相互に連携したリーダーシップ

職種間に生じた葛藤解決

つまり、多職種連携のためには、専門職としての能力(それぞれの専門性)以外に、

基本的なコミュニケーション能力と、専門性や個性が異なる相手に有効にアプローチする能力、

葛藤を解決する能力、さらにケース検討会議などをファシリテートする能力や

連携のリーダーシップをとる能力も必要とされるのです。

このように多層的に構成された多職種連携のスキルは、自然に身につくものではなく、

学習とトレーニングが必要であることが世界的に認められています。

地域包括ケアと多職種連携 ~学習用ワークブック~日本医師会

http://dl.med.or.jp/dl-med/jma/region/mdc/workbook.pdf

http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/cmsfiles/contents/0000426/426615/pannfu.jpg

https://www.dtod.ne.jp/renkeizukan/article03.php

http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/textbook/pdf/1-10.pdf#search='%E5%A4%9A%E8%81%B7%E7%A8%AE%E9%80%A3%E6%90%BA'

多職種連携に求められるコンピテンシー

多職種連携に必要なコンピテンシー(能力)は、次のような領域があるとされています

他のコンピテンシーを支持する基盤となる2つのコンピテンシー

クライエント・家族・コミュニティを中心としたケア

職種間のコミュニケーション

多職種連携を目標として相互に統合される4つのコンピテンシー

各職種の役割の明確化

チーム機能の理解

相互に連携したリーダーシップ

職種間に生じた葛藤解決

つまり、多職種連携のためには、専門職としての能力(それぞれの専門性)以外に、

基本的なコミュニケーション能力と、専門性や個性が異なる相手に有効にアプローチする能力、

葛藤を解決する能力、さらにケース検討会議などをファシリテートする能力や

連携のリーダーシップをとる能力も必要とされるのです。

このように多層的に構成された多職種連携のスキルは、自然に身につくものではなく、

学習とトレーニングが必要であることが世界的に認められています。

地域包括ケアと多職種連携 ~学習用ワークブック~日本医師会

http://dl.med.or.jp/dl-med/jma/region/mdc/workbook.pdf

http://www.city.osaka.lg.jp/chuo/cmsfiles/contents/0000426/426615/pannfu.jpg

https://www.dtod.ne.jp/renkeizukan/article03.php

http://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/textbook/pdf/1-10.pdf#search='%E5%A4%9A%E8%81%B7%E7%A8%AE%E9%80%A3%E6%90%BA'