スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

教える人が一番深い学びを得る 感謝!

2018年10月29日

講演会を行わせていただき、

いろいろなセミナーを主催させていただき

会合にて発表の場をいただく

ありがたいことです

皆様のお時間をいただいてお話を聞いていただく

そして自身の学びが深くなっていく

感謝感謝 また 感謝!

---------------------------------------------------------------------------------------

グラフィックデザイナーの原研哉さんは、『デザインのデザイン』の中でこう言っています。

―――「デザイナーは受け手の脳の中に情報の構築を行なっているのだ」と。

デザイナーに限らず、何か教えようとする人は、

その教えを受ける人の脳の中に“理解”という建築を行わねばなりません。

人に何かを教えるとき、一番成長できるのは教える本人です。

だから、知識や技能は、自分一人に閉じずに、どんどん人に教えてあげるのがよい。

この記事にしてもそうです。この記事によって一番学んだ人は誰でしょう?───そう、筆者である私です!

https://globis.jp/article/5149

注意機能 について

2018年10月26日

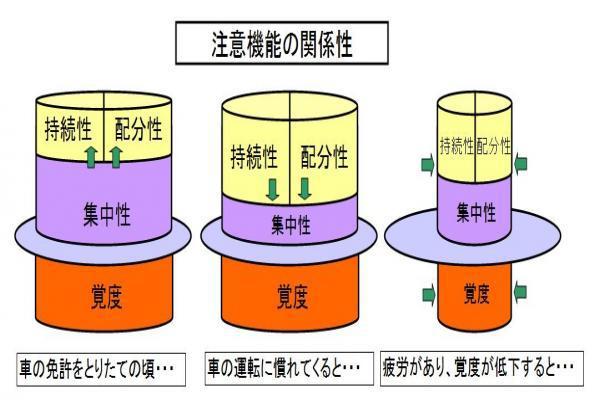

注意という機能についてわかりやすい図があったので転記します。

以下注意機能についての様々なHPをまとめてみました。

認知機能と注意機能

http://cogniscale.jp/function/attention/

高次脳機能障がいの理解と支援のためにー理解編ー(PDF : 1.32 MB)

https://toda-hp.jp/wp-content/uploads/2017/01/20121229-144538-8034.pdf

注意障害の症状例 - 高次脳機能障害.net

http://koujinou.net/kind/chui.php

障害による症状なのかーーもともとの性格なのか?

ご本人はもとより、ご家族が障害をうけた方の理解をし

お互いが理解しあえるようにお手伝いをしていくこと

低下した機能をどのように最適化することができるか

これらを分析していくことの重要性がわかります。

おもな 『脳の障害』を引き起こす原因

2018年10月26日

脳の機能をしるためには、脳が障害をうける原因をしることも大切です。

原因によって、どのように障害を受けるかの推測がたてやすくなり、

その障害に対してどのようにリハビリを進めるかの指針が立てやすくなります

みんなでわかる高次脳機能障害

生活を立て直す

脳のリハビリ 注意障害編

中島恵子(平成帝京大学大学院教授 臨床心理学研究科教授)

保育社 2012.7 より

注意するということは、

一つの機能のように思われることなのですが

機能を分解すると、以下のように分けることができます。

それぞれの機能を評価することで、その低下した部分に特化した訓練ーリハビリ

を行うことがやりやすくなります。

①続けられる力(注意の持続)

②見つけられる力(選択的注意)

③同時に見つけられる力(同時処理)

④変えられる力(注意の転換)

原因によって、どのように障害を受けるかの推測がたてやすくなり、

その障害に対してどのようにリハビリを進めるかの指針が立てやすくなります

みんなでわかる高次脳機能障害

生活を立て直す

脳のリハビリ 注意障害編

中島恵子(平成帝京大学大学院教授 臨床心理学研究科教授)

保育社 2012.7 より

注意するということは、

一つの機能のように思われることなのですが

機能を分解すると、以下のように分けることができます。

それぞれの機能を評価することで、その低下した部分に特化した訓練ーリハビリ

を行うことがやりやすくなります。

①続けられる力(注意の持続)

②見つけられる力(選択的注意)

③同時に見つけられる力(同時処理)

④変えられる力(注意の転換)

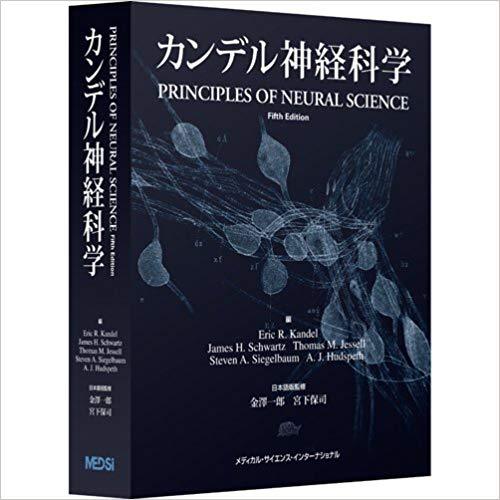

たくさんの言葉 神経科学の専門書

2018年10月17日

科学的知識は、実験を通じた原著論文から始まると思っています

それが積みあがって専門誌に載り

さらに教科書となるような本書にまとまり

学生さんが簡単に学べるアンチョコ?本となり

一般書に流用され

そして一般知識として広がっていく・・・・

たくさんの基礎用語や分野があります。

これらの分野を広く学び、

お互いに知識を交流し、

広く深い目線で分析する

それがお医者様達だと思います。

お医者様方のわかりやすい言葉の裏には莫大な知識の泉があると思っています。

湧き出る泉の源泉に少しでも近づいて、言葉の裏にある科学を学んでいきたいと思います

目次 全9パート、67章 1649ページ

Ⅰ概論 脳と行動・神経細胞、神経回路と行動、遺伝子と行動

Ⅱ神経細胞の細胞・分子生物学

Ⅲシナプス伝達

Ⅳ認知の神経基板

中枢神経系の構造

知覚と運動の機能的構成

神経細胞から認知へ空間と行動の内的表現

認知機構

前運動野領域の認知機能

認知の機能的イメージング

Ⅴ知覚

感覚の符号化

体性感覚系ー受容器と中枢経路

触覚

痛み

視覚情報の創造的な性質

提示視覚情報処理網膜

中間段階の視覚情報処理と視覚要素

高次視覚情報処理ー認知の影響

視覚情報処理と行動

内耳

聴覚中枢神経系

においと味ー化学感覚

Ⅵ運動

Ⅶ無意識下および意識下の神経情報処理

Ⅷ神経発生と行動の発現

Ⅸ言語・思考・情動・学習

言語

意識的・無意識的心理過程の障害

思考や意欲の障害ー統合失調症

認知機能に影響する自閉症及びその他の神経発達障害

学習と記憶

潜在意識を貯蔵する細胞機構と個性の生物学的基盤

前頭野皮質、海馬と健在記憶の生物学

うーーーんよみきれない・・・・けど眺めています・・・何と莫大な分野!

興味ある分野に集中しつつ、わからないところは連携して考えていく!

この方法でないと・・・いかんとは思っています。

脳の可塑性 とは

2018年10月15日

脳の可塑性についての記事です。

リハビリは脳の可塑性を基にして、動作・行為を改善する練習といえます。

わかりにくい専門用語を少し説明できるサイトがあったので転載します。

1.可塑性

脳科学においては、神経活動に依存した脳の回路の変化、および、それに関連した脳機能の変化のこと。

特にシナプスにおいて、そのつながりの強さが可逆的に変化し、その結果、情報の伝わりやすさが可逆的に変化すること。

2.シナプス

脳回路において、1つの神経細胞と次の神経細胞がつながる部分。神経細胞の末端に存在するわずかな隙間で、

ここを介して情報がやり取りされている。

3.ヘッブ型可塑性Hebbian plasticity。

神経細胞同士をつなげるシナプスにおいて、

上流の神経細胞の活動の直後に下流の神経細胞の活動が起きることが繰り返されると、

そのシナプス結合は増強され、逆にそのような活動が長時間起きないと、

そのシナプス結合は減弱するという現象。

カナダの心理学者であるドナルド・ヘッブが提唱し、その後ブリス、ロモなどの生理実験で検証された。

4.整調型可塑性Homeostatic plasticity。

神経細胞の活動が大きく低下または上昇したときに、

シナプス結合を強化または減衰させることによって神経活動を生理学的に適当な範囲に保つメカニズムのこと。

シナプス結合の相対的な強弱を変えずに、全体的な脳回路の活性レベルを調節するシナプススケーリングはこの一例。

5.眼優位性

大脳皮質の視覚野は両目からの視覚入力を受けるが、個々の神経細胞では左右の眼からの入力のバランスが異なる。

どちらの眼からの入力が優位であるかの反応選択性を眼優位性と呼ぶ。

幼少期の臨界期とよばれる期間には視覚経験によってこの眼優位性が大きく変化する。

6.BCMモデル

眼優位性の可塑性を説明するために導入されたシナプス可塑性のモデル。

ヘッブ型可塑性の性質と、整調型可塑性の性質を合わせ持つ。

学習による神経細胞の応答特性の変化を記述できることから、一般の学習法則としても注目されてきた。

2014年10月23日 より転載

理化学研究所 経験による脳回路の変化を新モデルで予測

-時間スケールの異なる2種類の可塑性の効果を組み込んだ理論モデル-

http://www.riken.jp/pr/press/2014/20141023_1/#note6

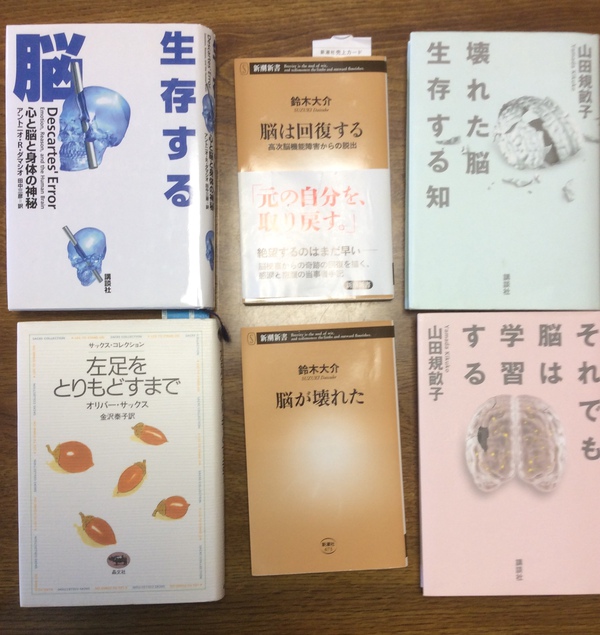

脳が壊れた自分 脳が壊れるって?

2018年10月14日

それでも脳は学習する・壊れた脳生存する知(講談社)

山田規く子さんは、僕とほぼ同じ年の54歳 (私53歳です)

整形外科医であるが34歳で脳出血再発 高次脳機能障害と診断される。

37歳で再び脳出血を起こすも、新たな後遺症や薬の副作用に苦しみつつも

リハビリで快方にむかい、今治市の老人保健施設の施設長として復帰

その後医師を休業して高松にて、高次脳機能障害に関する原稿執筆や

講演活動を続けておられます。

脳が壊れた・脳は学習する(新潮新書)

鈴木大介さんは41歳のときに突然の脳梗塞に襲われたルポライター

一命は取り留め、見た目は普通の人と同じまでに回復した。

けれども外から見えない障害の上に、次々怪現象に襲われる。

会話相手の目が見られない、感情が爆発して何を見ても号泣

一体脳で何が起きているのか? 持ち前の探求心で、

自身の身体を取材して見えてきたい意外な事実とは?

前代未聞、深刻なのに笑える感動の闘病記

生存する脳 (講談社)

アントニオダマシオ(米 脳神経科学者著)

爆発事故により鉄棒が貫通した頭蓋

男は奇跡的に一命を取り留めるが、脳の損傷により人格は著しく変貌し

その後数奇な運命をたどる

彼の脳に一体何が起こったのか?

左足を取り戻すまで(晶文社)

オリバーサックス(脳神経科学医)著

ノルウエーの山中で転落事故を起こし、大怪我を負った脳神経科学医サックス

手術により傷は癒えたが、なぜか左足が自分のものであるとは感じられない。

神経の障害のため、脳の中の左足のイメージが失われてしまったのだ。

すぎれた医師が、回復までの自らの症状の変化と患者として生きる者の

内面世界を綴る。心と体、病と癒し、患者と医師のあり方について鋭く考察する

メディカルエッセイ

脳を変える読書

2018年10月14日

https://www.businessinsider.jp/post-176728

本を読むことで自分の世界が何倍にも広がり

できることの可能性が大きくなると感じた瞬間がたくさんあります。

この人はどうして物事を同じ方向からしか考えないのだろう?

例えば、

意地悪や態度や嫌な態度をされた時に

これはいかんやつ!と考えて、

相手がどうしてその態度をとるのか分析する

そうするととても良い材料に出会ったことになります。

またもしかしたら何か気に障らせていることがあるのか?と自分を振り返る

さらには、なんとかして仲良くなっちゃおう!とトライする目標にする

スーパーポジティブ?かもしれませんが嫌な経験も面白い目標にする

そんなやり方もあります

自分自身をどう分析できるのか?

分析するための基準や物差しとなる考え方

それらが多くあればあるほど考え方の奥行きが広がります

本を買って読む時間があることに感謝

その意味ではAmazonに大感謝でもあります